7月20日(日)にアトリエ春風舎にて開幕する新作公演『始まりの終わり』。上演に先駆けてプレトークを行いました。初日のアフタートークにも登壇予定の批評家・佐々木敦さんをゲストに迎え、宮崎玲奈(作・演出)、黒澤多生(出演・舞台監督)とともに、本作の見どころを語り合いました。

5人の俳優が1人の役“グミ”を演じるーー戯曲が生まれるまで

一同 よろしくお願いします。

宮崎 ムニがいま取り組んでいる創作について、佐々木さんといちばんに話がしたいと思いました。

佐々木 アフタートークにはこれまで何度も呼んでいただいているし、今回も依頼されてぜひ!と答えたのですが、宮崎さんから「プレトークも収録したいです。今度は大きく変えているんです。」と言われて、気合いが入っているな、何か話したいテーマがあるんだろうな、と思いました。ただ、僕は稽古も見ていないので…どこから話しましょうか。

宮崎 戯曲も送るかどうかめっちゃ迷って、まだ送っていないですね…。

佐々木 うん、公演タイトル以外は何も知らないです(笑)。「始まりの終わり」とは何でしょうか。「今までいろいろと取り組んできたことが、実は“始まり”でした、第一章完。」みたいなことですかね。

宮崎 おおお、そういう解釈があるのかあ。

佐々木 これまでのムニの作品タイトルもそうでしたが、ずいぶん多様な解釈ができる言葉だと思いました。

宮崎 タイトルはシンボルスカ(=ポーランドの詩人)の詩集から着想を得ました。劇作にも少し影響を受けています。2026年のできごとを、2036年に話しているという設定です。

佐々木 なるほど、2036年に、10年前のできごとを話しているのか。どちらも未来の話ですね。

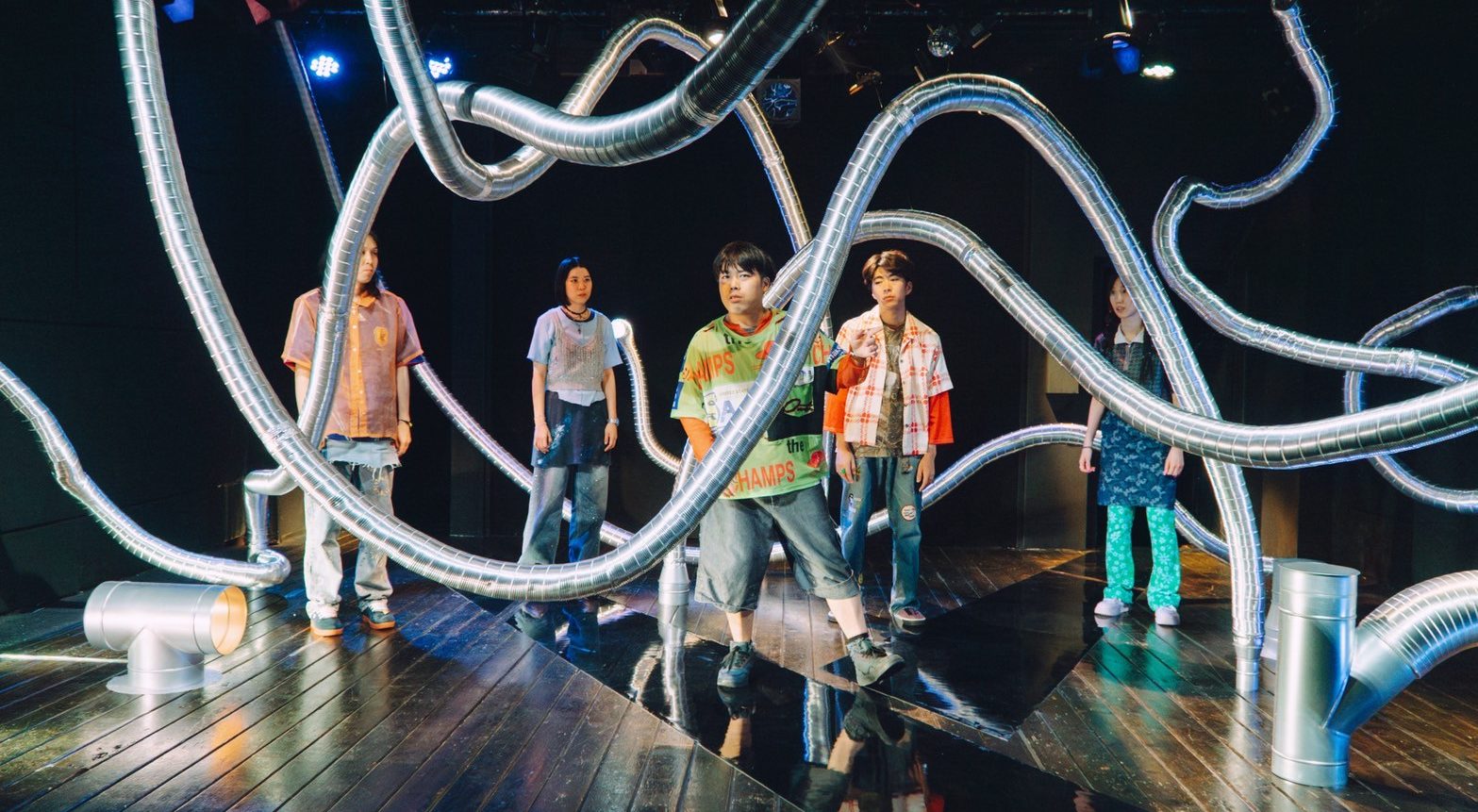

黒澤 未来から直近の未来の話をするという構成で、“グミ”という主人公のモノローグ(=一人語り)がつづきます。また、1人の俳優に1人の役がつくのではなく、5人の俳優がグミという1つの役を担います。

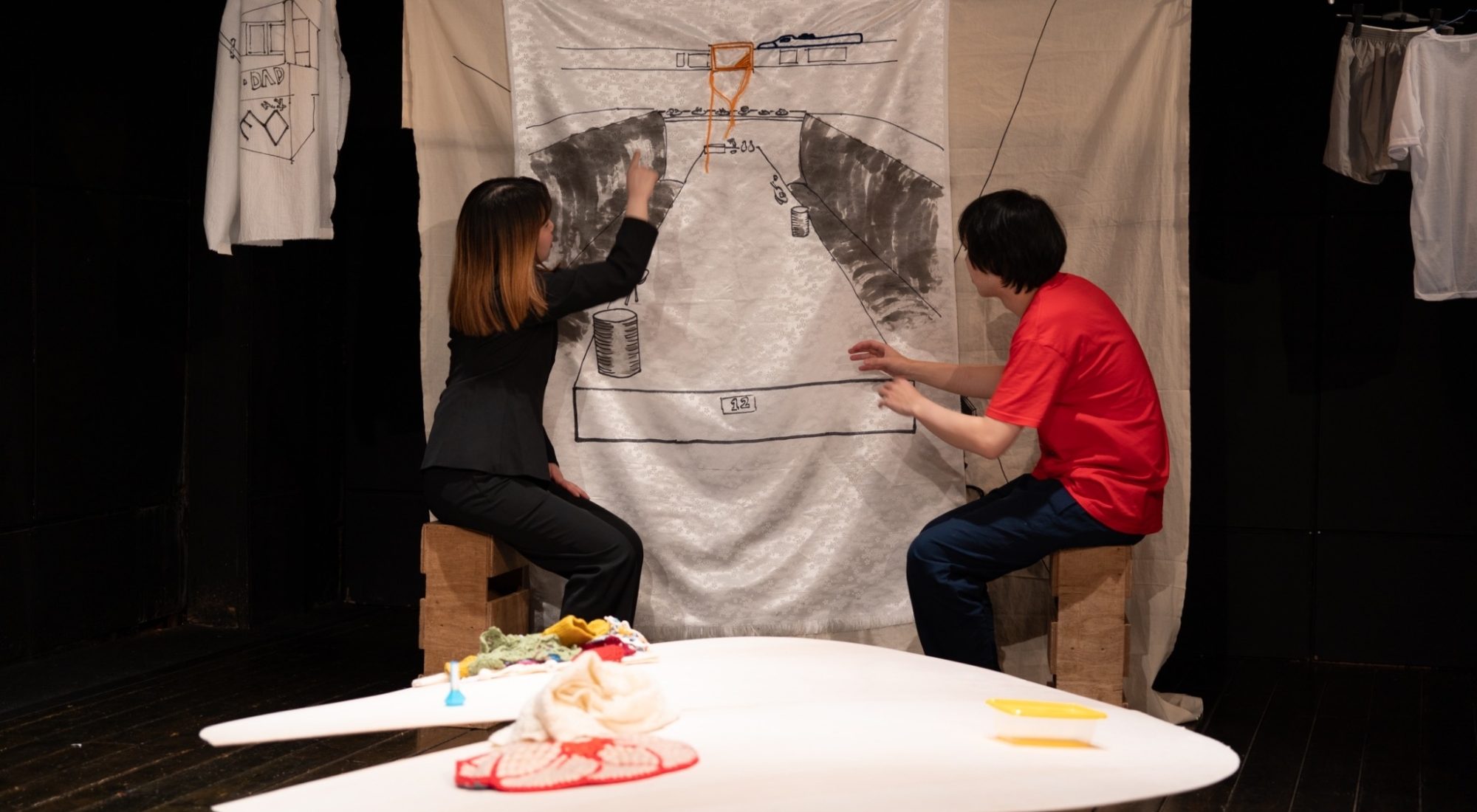

最初に渡された台本は、実はダイアローグ(=対話)で書かれていたのですが、読み合わせと話し合いを経て台本が書き直されて、モノローグに変わりました。5人ともグミを演じているので、ダイアローグにして他の登場人物もその5人で兼ねようとするとうまくいかなくて。それならもう、全部グミが喋っていることにしようと決め、モノローグになりました。

佐々木 ああ、そういえば言っていたね!モノローグだけど、俳優は1人ではないんだって。体裁はグミの一人語りなんですね。

宮崎 グミの話を再現するためにダイアローグを入れていたけれど、よく分からなくなって。全部一人でできるじゃんと思ったんです。それで、モノローグに変えました。(台本を)見ますか…?

佐々木 いや、見ない(笑)。

宮崎 もうひとつ戯曲の特徴を話すと、台詞に句読点をつけることをやめました。可読性のために区切りとして使用している点や丸を、発話する戯曲で打つことに、疑問を感じるようになったんです。

佐々木 句読点がないというのは完全に(文章が)詰まっているということ?

宮崎 はい、もう一切、点や丸がないんです。

佐々木 要するにスペースがないということですね。

宮崎 そうです。

戯曲構造を分解してみえてきたこと

佐々木 2036年のグミが、2026年のグミの物語を語る、それを5人でやっているわけですね。

宮崎 基本はそうです。しかしグミは、自身の話だけではなく、自分が居ない場所のできごとも話します。

佐々木 つまりグミが知り得ないはずのできごとも語るということですね。ははは、むずかしいですね…(苦笑)。

ここまでの話を聞いて、岡田利規さんが『三月の5日間(2004)』で試みたことに通ずる点があると感じました。岡田さんはあの作品で俳優と役柄を切り離していくらでも入れ替えたりすることが可能だと示して、その応用を試みる人も出てきました。ただそれは、ややこしくすればいいというわけではなく、入れ替えることの必然性も問われると思っています。

宮崎 ムニでは、グミという主体が5人いるという変な感じを、上演で表せたらいいなと思っているんですよね。

佐々木 この5人が演じる、という点を強く出すことが重要だと思いました。それをしないと今の演劇にならないというか、2000年代は形式的な実験をできるだけニュートラルに示すという考え方があったと思います。今はそれよりも俳優の実存みたいなものを出すことが必要だと感じます。

黒澤 宮崎さんは、似たようなことを宮崎企画の頃から話していますよね。いまはその延長線上で新しいことを試しているような印象を受けます。

佐々木 分かります。この数年はテーマを明確に提示して、それをじっくりと追究するというスケール感の大きい試みだったけれど、今回は、これまでを踏まえつつも“演劇の語り”という本質的な部分に立ち返り、先へ進もうとしている感じがします。

黒澤 さらに注目してほしいポイントがあります。戯曲の登場人物はグミ含めて6人なのに、俳優が5人しかいないから、全員の役を同じ場に揃えることはできない状況にしているんです。

佐々木 6人組の1人がグミで、グミは自分以外の5人の話もするという構造になっている。しかし俳優5人でグミを演じるから、見ようによっては「グミだけがいない」「グミではない5人がグミを演じている」ようにも見えるんだね。たしかにこれはなかなか難しいですね。グミが語っているという入口を保持して物語を進めないといけないから、グミの語りからグミ以外の話に重心が移動しすぎると、グミが消えてしまって戻ってこれなくなりそう。

宮崎 そうなんです…。

黒澤 まさに稽古を重ねているところです。

佐々木 観客に戯曲の構造を分からせるような演出を入れたほうがいいのかな。でも、そこまで分かりやすくする必要もないんじゃないかとも思う。加減が悩ましいですね。むずかしそう(笑)。でも、すごくおもしろそうです。

“分かる”と“分からない”、そのあわいを攻めてムニの次のステージをまなざす

佐々木 観客に構造を理解させるとしたら、ううーん、どうなんですかね、一番最初に「これはグミが語るグミ以外の話です。この舞台にはグミ以外誰も出てきません」とか言ってしまうとか?

宮崎 実はあるんです…そういうシーンが…!全員がグミであることを提示するシーンがあります。

佐々木 そうか、それはいいですね! 大きな物語の軸は何かあるんですか、最後に隠されていた謎が明らかになる、みたいな。

宮崎 あります!

佐々木 なるほど、なるほどね。

でも分かりやすさと分かりづらさ、そのあわいを攻めるには、テクストだけでなく演技のレベルをどう調整するか、ですね。

黒澤 定期的に俳優仲間が稽古見学に来てくれているんですが、人によって受け取られ方が違う。分かると言われることもあれば、全然分からないとも言われる、それがおもしろいです。自分たちが望む塩梅を目指していこうと思います。

佐々木 そうだよね、ほんとにそうで、サービスしても仕方ないし、尖りすぎてもいけない。まあ尖るのは、それはそれでいいと思うけれど。

構造の特殊さが勝るつくりになっていますが、上演ではカタルシスもあるといいですね。最終的にドラマツルギー的な意味での満足感みたいなのも与えてあげないと、観客から考え過ぎじゃないかと言われてしまうかもしれない。

宮崎 あります!

黒澤 実は青春もの、大人になった5人が過去の修学旅行を振り返っている話なので、内容は分かりやすいんじゃないかな。

宮崎 ワールドカップのことが描かれているし、ぐっとくるシーンもあるはず。

佐々木 全部あるじゃん(笑)!すごい、ちゃんとしていますね。やりたいことが明確になってきたら、あとはもう試していくのみですね。

黒澤 失敗するつもりはないですけど、たとえ失敗したとしても、この試みを見てくださるだけでもおもしろいと思います。

佐々木 失敗とかなくてすべては実験だから、いいと思う。たとえ失敗と思えるようなことがあったとしても、それも結果だから。今回の試みが試みだけで終わってしまうのではなくて、そこから何かを得て、次の作品につながっていくのがいいわけじゃん。実験のいいところは成果が次に活かせることですよね。

黒澤 今回で新しいムニのベースをつくっていけるといいですね。

宮崎 はい。

佐々木 『始まりの終わり』か。今までは始まりにすぎず、第2章の開幕を告げるみたいですね。

タイトルと作品がどのくらい関係してくるのかはともかく、初日を観るのがすごく楽しみになってきました。稽古頑張ってください!

文:臼田菜南

ムニ『始まりの終わり』

2025年7月20日(日)〜7月27日(日)(全10ステージ)

〈公演詳細〉

https://muniinum.com/2025/04/18/munihajimariowari/

〈チケット取り扱い〉

PassMarket[事前決済|一般]

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02gtcb51azd41.html

Tolpa[当日精算|一般・U-18]

https://reserve.tolpa.jp/reserve/9400228/ticket