あらすじ

転校生のグミは修学旅行に行ったことがなかった。友人の卓球、カニカマ、マド、庭っち、カッパの6人で2026年東京にニセ修学旅行に向かう。ニセ修学旅行以来会ってない友人たちは10年後居酒屋で再会する。そこにグミはいないが、なぜか彼らの話がわかる。思っていることがわかる。グミは友人たちの話を語りはじめる。

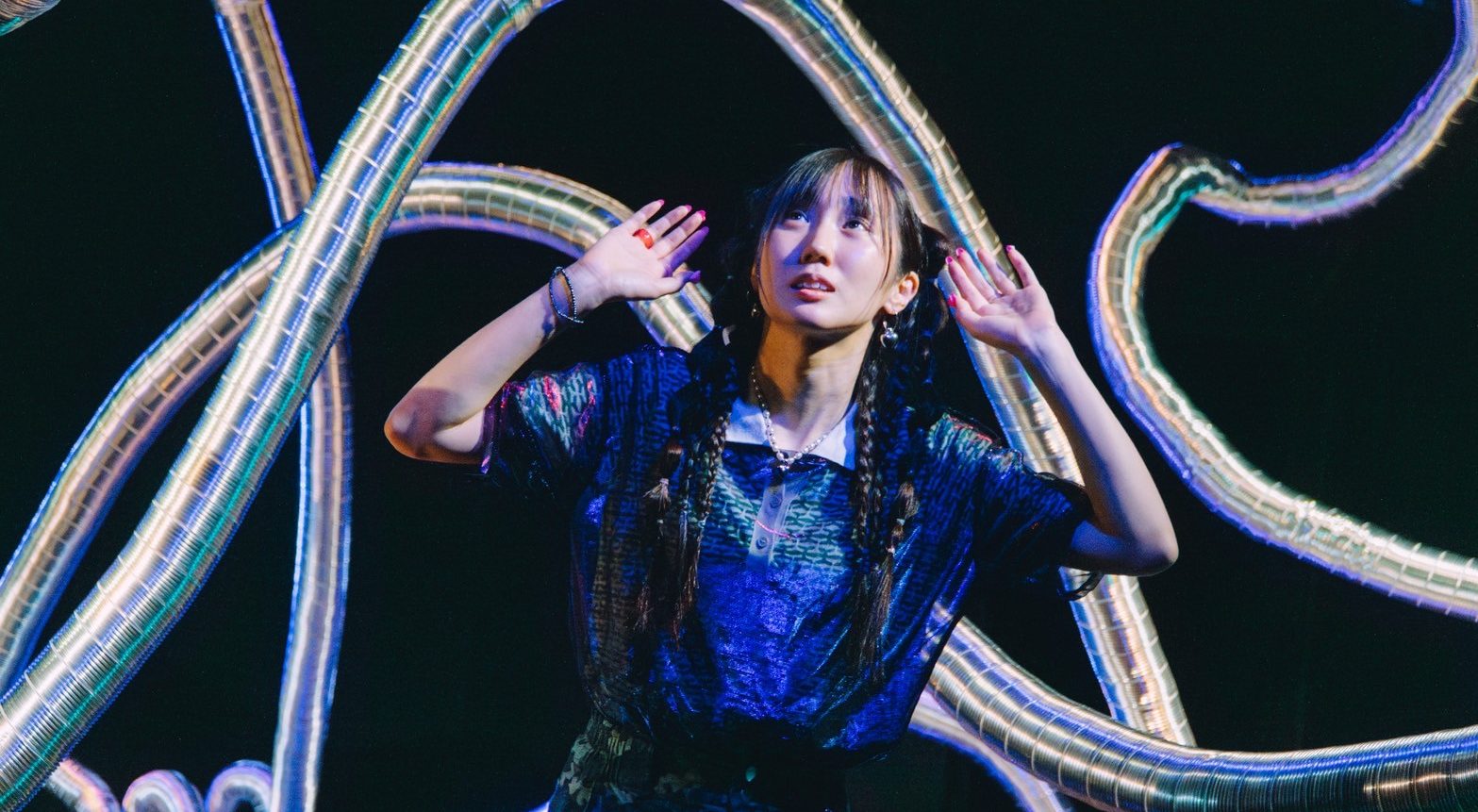

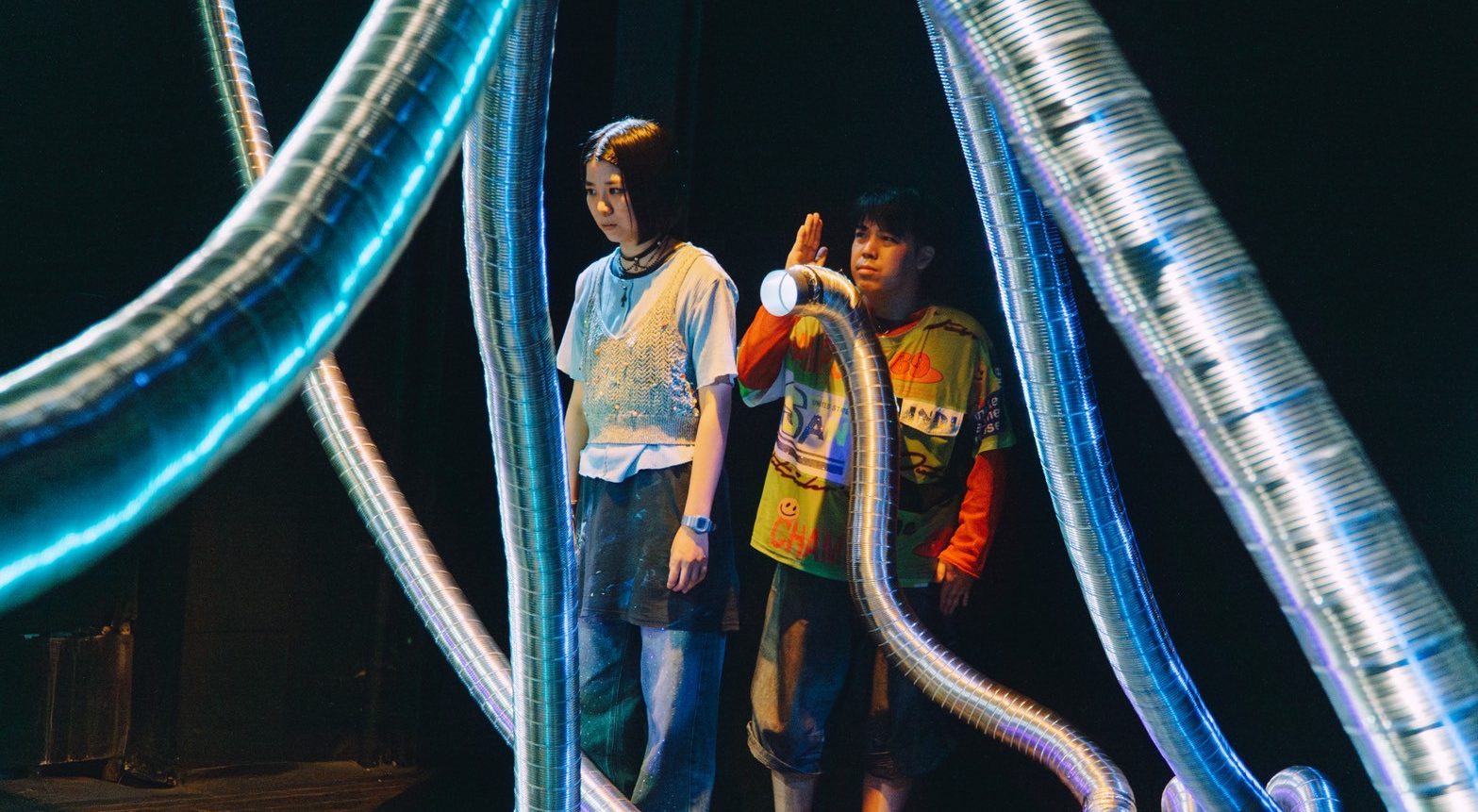

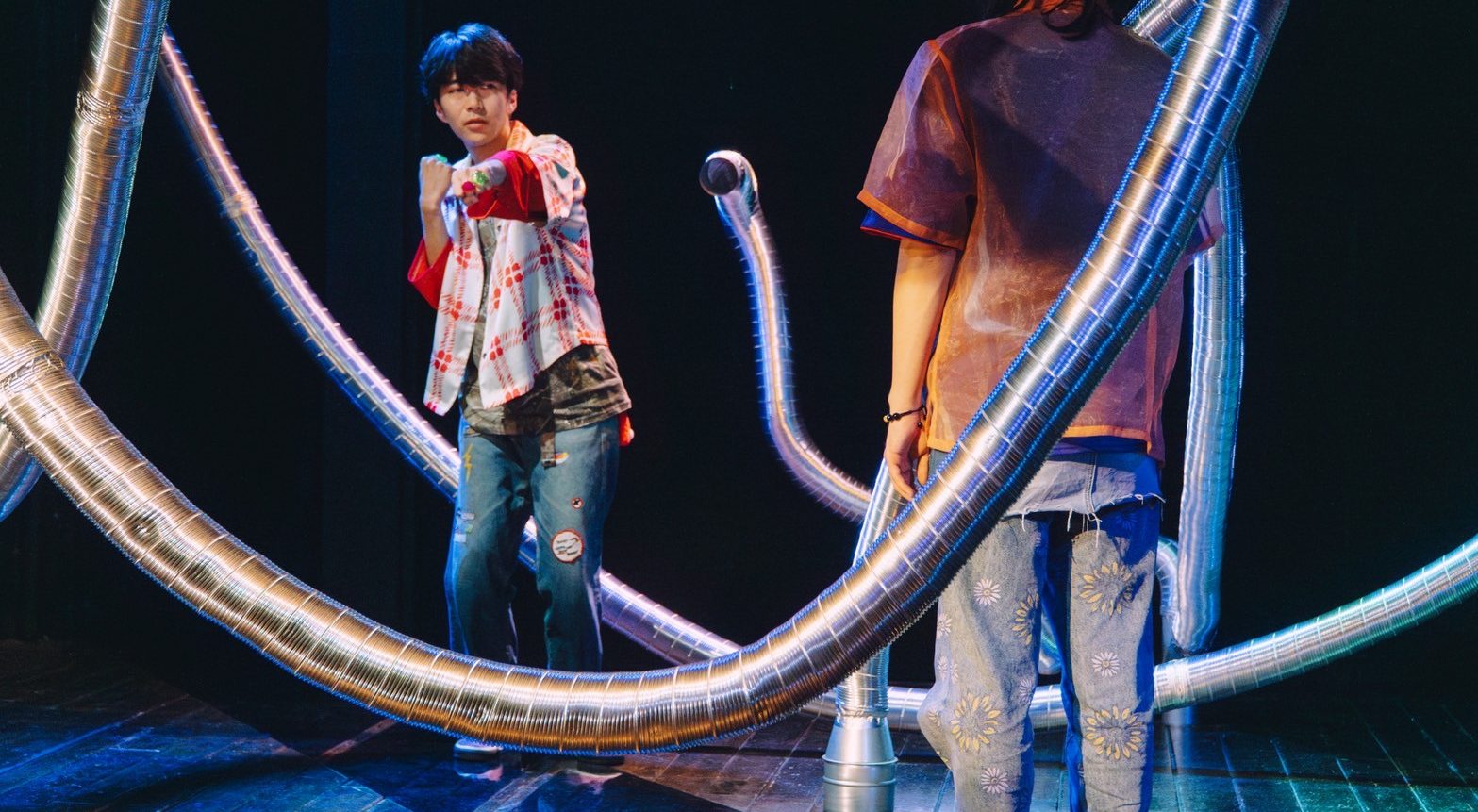

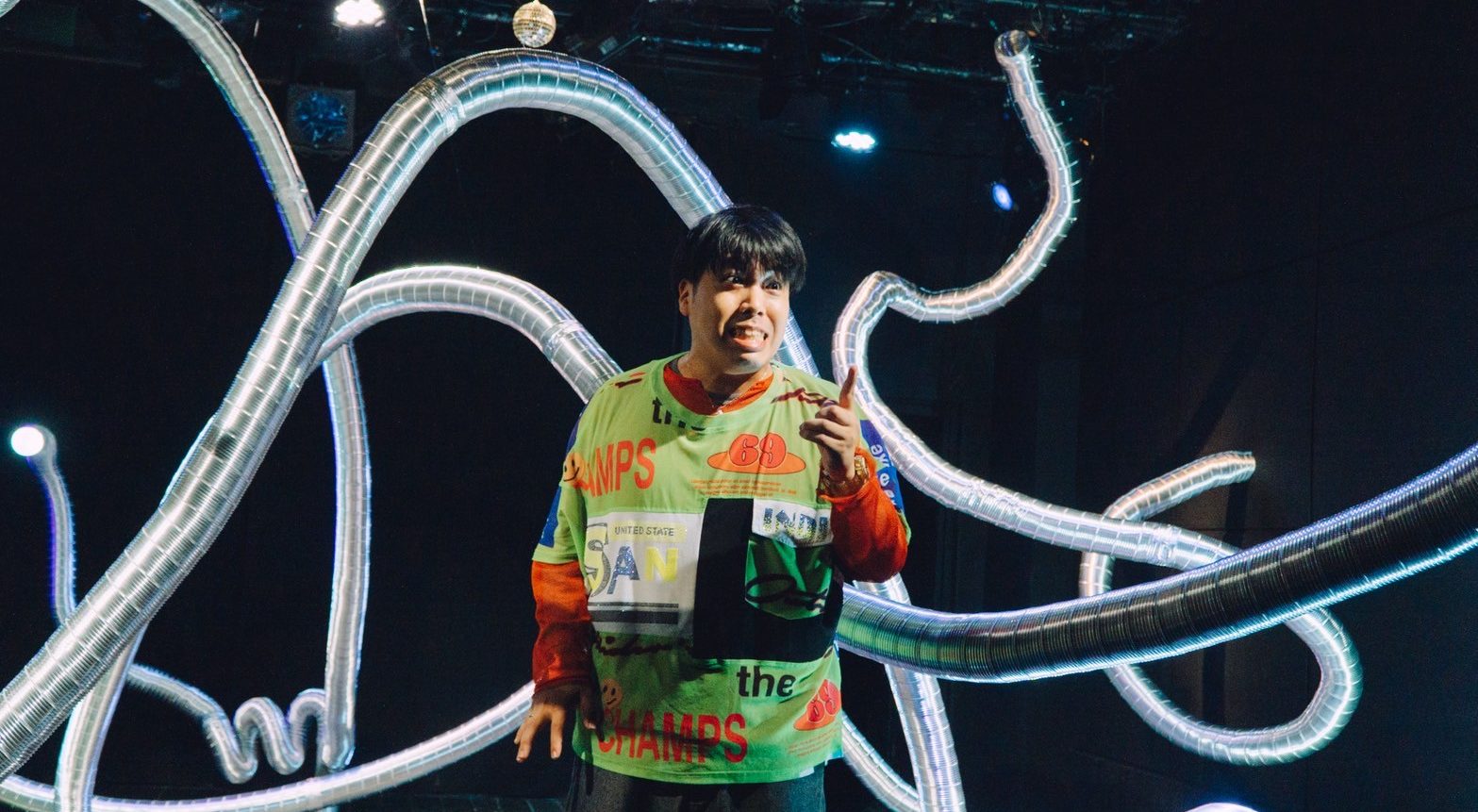

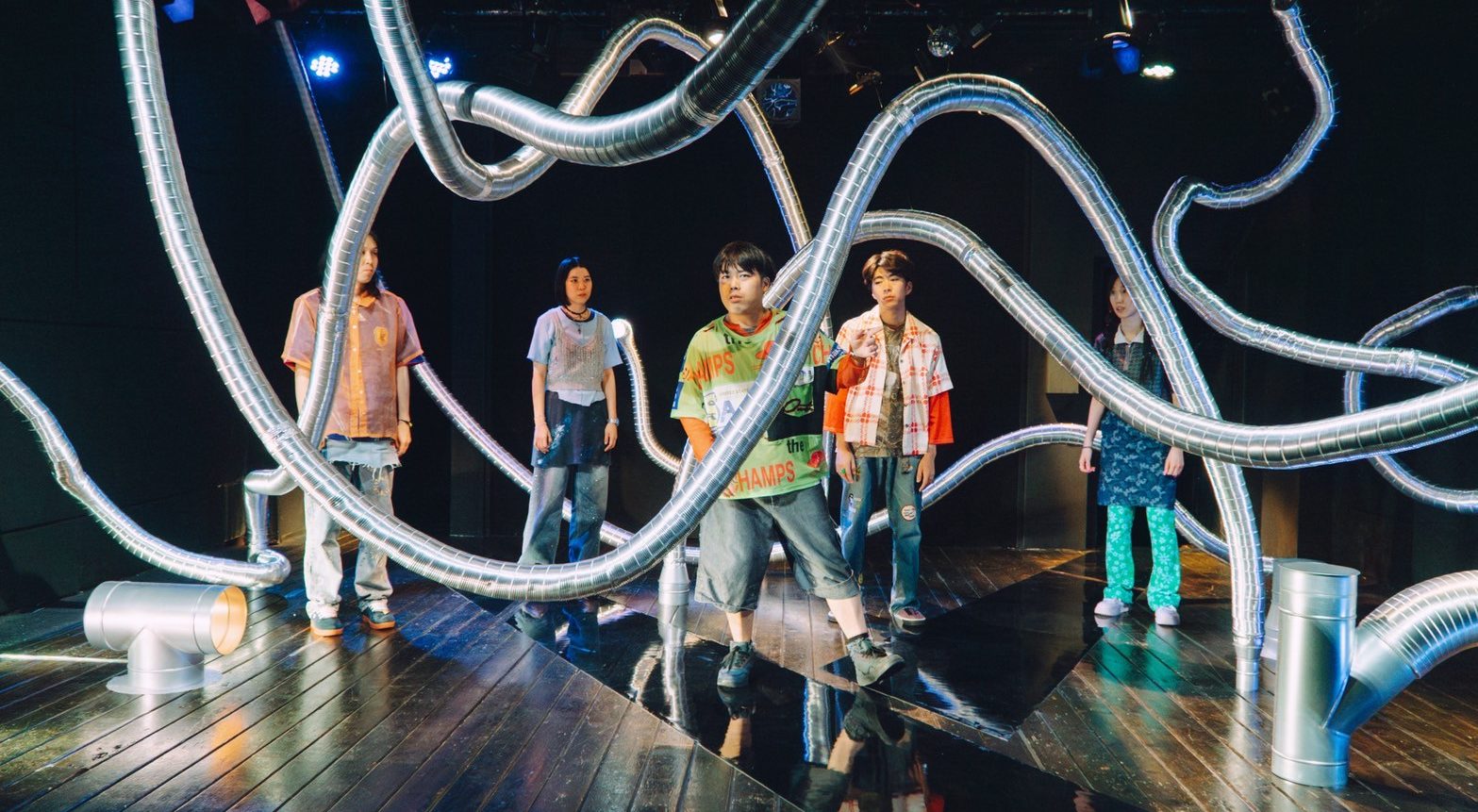

出演

南風盛もえ(青年団)

藤家矢麻刀

渡邊まな実

伊藤拓(青年団)

黒澤多生(青年団)

舞台監督・ドラマトゥルク:黒澤多生(青年団)

空間設計:渡辺瑞帆(Scenograff/ガラージュ)

照明デザイン:中村仁(黒猿)

音響デザイン:SKANK/スカンク(Nibroll)

衣装:横田僚平(オフィスマウンテン)

宣伝美術:渡邊まな実

制作:上薗誠、河﨑正太郎(譜面絵画)

制作:企画制作・主催:宮崎企画

助成:公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【東京ライブ・ステージ応援助成】

協力:オフィスマウンテン、ガラージュ、黒猿、青年団、Scenograff、譜面絵画、Nibroll、(有)レトル

上演に向けてのことば

物語のもしくは演劇における、いない者の話をいる者たちが語るという構造がある。いない者の話をいる者たちはなぜするのか。いない者に関しての話のズレが劇の駆動となるからだろう。ジェンダー、セクシュアリティ、出身地などなど、自身の個別性を考える時、各項の歴史性について考えることをわたしは必要とした。それは上記の劇の構造で言うところのいない者も語る、ということである。この2年ほど特に、演劇で当たり前とされていることの多くがわたしには受け入れ難かった。否定したくなる、問い直したくなる。「ない」を言うのはそれほど難しいことではない。同じアナロジーにはまらず、何かを実現すること。演劇を他者とつくるとは、その仮定がわたしが動きだすことには必要だった。

一つの仮定として "わたしはまさにその当事者でありながら、当事者でない" 作品、『ゴドーを待ちながら』のゴドーが5人いる!語り手も5人いる!という作品を作ることを志向する。今いる場所の来し方について想像する。わたしはまさにわたしでありながら、わたしでない。演劇の支持体は集まりである、とこれまで仮定してきたが、ある集まりは、ただ一つのたしかさを依代とするというよりは、変化のパターン、つまりは動詞を元来「型」として来たのではないかと広義に捉えてみる。動詞について考えたい。トムブラウンのネタに「ナカジMAXをつくる」というネタがある。この演劇はナカジMAXを5人でつくるということに挑戦してみるのかもしれない、とも言ってみる。小さなものを見ることが大きなものを見ることにつながる、と信じたいとも。

と、ここまで書いたが、しかし演劇、どうなるかは上演の日まで定かでない。これを読むあなたも、まさにこの劇の当事者でありながら当事者でない、と言える。

一つの仮定として "わたしはまさにその当事者でありながら、当事者でない" 作品、『ゴドーを待ちながら』のゴドーが5人いる!語り手も5人いる!という作品を作ることを志向する。今いる場所の来し方について想像する。わたしはまさにわたしでありながら、わたしでない。演劇の支持体は集まりである、とこれまで仮定してきたが、ある集まりは、ただ一つのたしかさを依代とするというよりは、変化のパターン、つまりは動詞を元来「型」として来たのではないかと広義に捉えてみる。動詞について考えたい。トムブラウンのネタに「ナカジMAXをつくる」というネタがある。この演劇はナカジMAXを5人でつくるということに挑戦してみるのかもしれない、とも言ってみる。小さなものを見ることが大きなものを見ることにつながる、と信じたいとも。

と、ここまで書いたが、しかし演劇、どうなるかは上演の日まで定かでない。これを読むあなたも、まさにこの劇の当事者でありながら当事者でない、と言える。

当日パンフレットの言葉

「ここにグミはいるのか、いないのか。グミとは一体誰なのか。」

わたしは、わたし以外のことを語ることは可能か、が第一の問いであった。なぜ、わたしは語るのか。語る者がいなくなった時、昨日のわたしが他者よりも他者に思える時、グミというひとりの主体人物が以下の3つの語りをシームレスに行き来することを目指す。

①自身のことを語る

②自身から見た他者について語る

③他者の思っていることや体験を自身の出来事のように語る

第二に、ひとりの人物を複数の俳優が演じることは可能かという問いがあった。役と俳優の見える性別やキャラクターが一致せずとも、誰でもその役を演じ得ることができる状態を目指した。グミとは一体誰なのか、その多面性の持続を図る。

本作はお話を追わなくとも、楽しめる作品になっています。なんだこりゃってなっても大丈夫。グミは、友達たちと2026年東京にニセ修学旅行に行った。大人になって昔の話をしている。これだけわかっていれば大丈夫なのです。自分以外の話もグミは語ります。グミは誰なんだろうとか、他者とは何なんだろう、それぞれがそれぞれの見方で観て、考えて大丈夫です。笑いたい時には笑って、喉が渇いたら飲み物を飲んで、自由に観ていただければと思います。本日はご来場ありがとうございます。

わたしは、わたし以外のことを語ることは可能か、が第一の問いであった。なぜ、わたしは語るのか。語る者がいなくなった時、昨日のわたしが他者よりも他者に思える時、グミというひとりの主体人物が以下の3つの語りをシームレスに行き来することを目指す。

①自身のことを語る

②自身から見た他者について語る

③他者の思っていることや体験を自身の出来事のように語る

第二に、ひとりの人物を複数の俳優が演じることは可能かという問いがあった。役と俳優の見える性別やキャラクターが一致せずとも、誰でもその役を演じ得ることができる状態を目指した。グミとは一体誰なのか、その多面性の持続を図る。

本作はお話を追わなくとも、楽しめる作品になっています。なんだこりゃってなっても大丈夫。グミは、友達たちと2026年東京にニセ修学旅行に行った。大人になって昔の話をしている。これだけわかっていれば大丈夫なのです。自分以外の話もグミは語ります。グミは誰なんだろうとか、他者とは何なんだろう、それぞれがそれぞれの見方で観て、考えて大丈夫です。笑いたい時には笑って、喉が渇いたら飲み物を飲んで、自由に観ていただければと思います。本日はご来場ありがとうございます。

取材記事など

読売新聞「演劇カンパニー「ムニ」が2年ぶり新作「始まりの終わり」…5人の「グミ」が語る現在と過去」2025/07/17